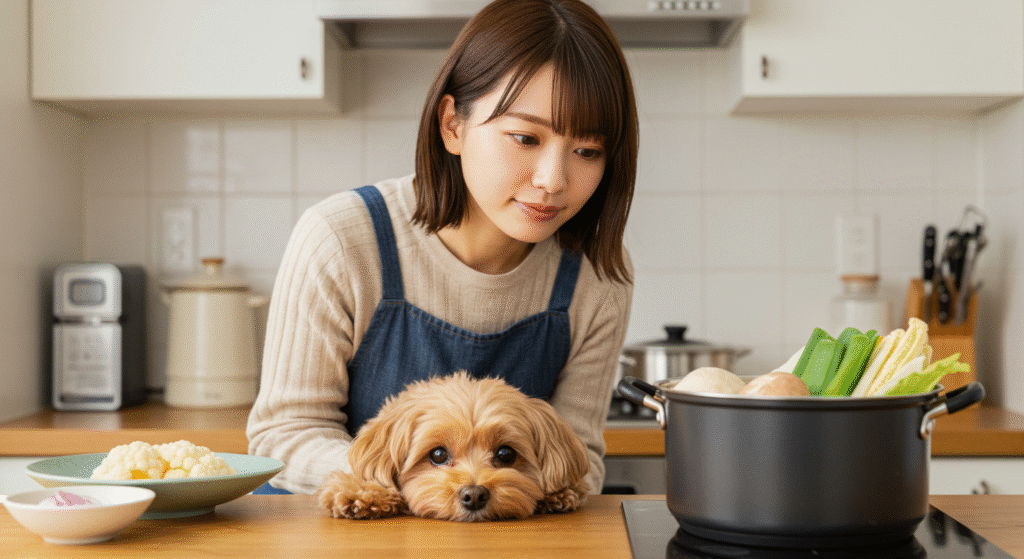

愛犬の健康を思い、栄養満点の食事を用意してあげたいと考える飼い主さんは多いでしょう。しかし、犬の手作りご飯初心者の場合、毎日の調理は想像以上に大変です。特に、多品目の野菜を準備する手間や、犬のダイエットを意識した野菜レシピを考えるのは難しいものです。そんな時に心強い味方となるのが、犬の食事に冷凍野菜を活用する方法です。

ただ、「犬に茹で野菜を冷凍して与えても安全なの?」「犬が喜ぶ茹で野菜のおすすめは何だろう?」といった疑問も浮かびます。また、手軽に手に入る業務スーパーの冷凍野菜は犬にも使えるのか、犬に冷凍ブロッコリーを与える際の注意点、あるいは犬に与えてはダメな茹で野菜について知っておくことも重要です。人気の犬の手作りご飯レシピや、傷みやすいささみの保存方法、さらには老犬のための手作りご飯の作り置きのコツなど、知りたいことは尽きません。この記事では、犬と野菜の冷凍に関するあらゆる疑問を解消し、安全で簡単な手作りご飯のアイデアをご紹介します。

犬の食事に冷凍野菜を取り入れる基本

- 犬の手作りご飯初心者が知るべきこと

- 犬が喜ぶ茹で野菜のおすすめとは?

- 自宅でできる犬の茹で野菜の冷凍方法

- 犬に冷凍ブロッコリーを与える際の注意点

- その茹で野菜はダメ?犬の体に悪い野菜

- 業務スーパーの冷凍野菜は犬にも安心?

犬の手作りご飯初心者が知るべきこと

犬の手作りご飯を始める際、多くの飼い主さんが直面するのが栄養バランスの難しさです。特に、犬ごはん教室などで推奨される「1日に30品目」といった理想を毎日家庭で実現するのは、非常にハードルが高いと言えるでしょう。食材を少しずつ多種類使うため、どうしても余ってしまい、鮮度が落ちてしまうことも少なくありません。

そこで、犬の手作りご飯初心者の心強い味方となるのが、冷凍された食材の活用です。

手作りご飯の栄養バランスについて

手作りご飯では、カルシウムとリンの比率や、ビタミンB群、ビタミンDといった特定の栄養素が不足または過剰になりがちです。特にカルシウム不足は、長期的に見ると骨や歯のトラブルにつながる可能性があります。栄養計算アプリを利用したり、獣医師に相談の上で犬用のサプリメントを補助的に使用したりすることも、バランスを整える一つの方法です。

最初から完璧な手作りご飯を目指す必要はありません。まずは普段のドッグフードに、解凍した野菜を少量トッピングすることから始めてみましょう。愛犬の体調や便の様子を見ながら、少しずつ食材の種類を増やしていくのがおすすめです。完璧さよりも継続できる工夫を大切に、無理のない範囲で始めることが長続きの秘訣です。

「全部手作りしなきゃ!」と気負わずに、まずは週末だけ、あるいはトッピングだけ、といった形からスタートしてみるのが良いでしょう。冷凍野菜を上手に使えば、調理の負担がぐっと軽くなりますよ。

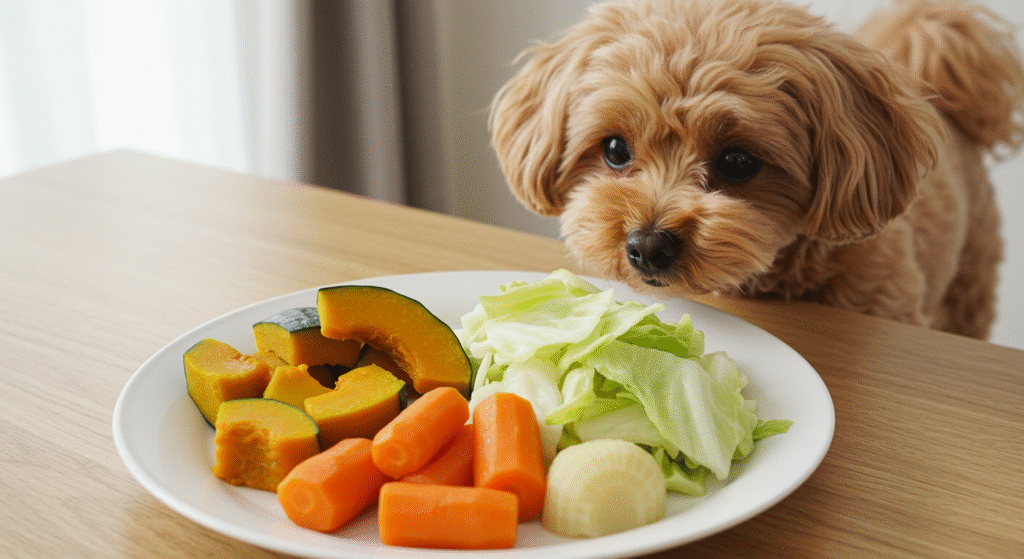

犬が喜ぶ茹で野菜のおすすめとは?

愛犬に初めて茹で野菜をあげるなら、甘みを感じやすい野菜や、香りの良い野菜から試してみるのがおすすめです。犬は味覚の中でも特に甘みを感じる能力に長けているため、嗜好性が高い傾向にあります。

具体的には、以下のような野菜が人気です。

また、現在与えているドッグフードの原材料に含まれている野菜から試すのも良い方法です。食べ慣れた食材であれば、アレルギー反応のリスクを低減しつつ、スムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。新しい食材を試す際は、必ず少量から与え、アレルギー症状(皮膚の痒み、下痢、嘔吐など)が出ないか、数日間は注意深く観察してください。

与える際の形状

犬は野菜の消化がそれほど得意ではありません。そのため、茹でた野菜は細かく刻んだり、すりつぶしたりして消化しやすい形で与えることが大切です。フードプロセッサーなどを使うと、手間をかけずに細かくできます。

自宅でできる犬の茹で野菜の冷凍方法

犬の食事用に茹で野菜を冷凍保存する場合、少しのコツで栄養や風味の損失を抑え、より美味しく安全に与えることができます。基本は茹でてから冷凍ですが、その手順が重要です。

調理師のアドバイスによると、冷凍野菜は自然解凍すると食感が悪くなり、味も抜けてしまう傾向があるため、凍ったまま調理するか、電子レンジで解凍するのが基本です。

正しい茹で方と冷凍の手順

- 下処理と茹で方:野菜をよく洗い、適切な大きさにカットします。沸騰したたっぷりのお湯で、できるだけ短時間でサッと茹で上げます。

- 冷却方法:茹で上がった野菜を冷水に取るのは避けましょう。ザルにあげて、うちわなどで扇いで急速に冷ますのがおすすめです。これにより、水っぽくなるのを防ぎ、野菜の味が抜けにくくなります。

- 冷凍保存:粗熱が取れたら、1回分ずつ小分けにしてラップに包むか、ジップロックなどの密閉できる保存袋に入れます。このとき、袋の中の空気をしっかりと抜くのが品質を長持ちさせる最大のポイントです。霜が付くのを防ぎ、酸化による劣化を最小限に抑えられます。

保存期間の目安

家庭用の冷凍庫で手作りした冷凍野菜は、保存状態にもよりますが、概ね1ヶ月程度で使い切るのが理想です。長期間保存すると、冷凍焼けを起こして風味や栄養が損なわれてしまいます。

解凍する際は、凍ったままスープに加えたり、耐熱皿に入れて電子レンジで加熱したりするのが手軽です。自然解凍は食感の劣化につながるため、おすすめできません。正しい手順で冷凍・解凍することで、手作りご飯の利便性が格段に向上します。

犬に冷凍ブロッコリーを与える際の注意点

ブロッコリーはビタミンB群やビタミンC、食物繊維などが豊富で、犬の手作りご飯でも人気の高い野菜です。冷凍品も手軽に利用できて非常に便利ですが、与える際にはいくつか注意すべき点があります。

最も重要なのは、シュウ酸という成分の存在です。ブロッコリーには、このシュウ酸が含まれています。

シュウ酸のリスク

シュウ酸は、体内でカルシウムと結合してシュウ酸カルシウムという結晶を作ります。これが尿路で結石を作る原因となる可能性があります。特に、過去に尿路結石症と診断されたことがある犬や、そのリスクが高い犬種に与える場合は、事前に獣医師に相談することをおすすめします。

このリスクを低減するため、ブロッコリーを犬に与える際は以下の点を必ず守りましょう。

市販の冷凍ブロッコリーは、収穫後すぐにブランチング(短時間の加熱処理)がされているものがほとんどですが、念のため使用前に再度サッと茹でるか、電子レンジで十分に加熱するとより安心です。正しく扱えば、ブロッコリーは愛犬の健康維持に役立つ素晴らしい食材となります。

その茹で野菜はダメ?犬の体に悪い野菜

犬の健康のためにと良かれと思って与えた野菜が、実は犬の体にとって有害であるケースが存在します。加熱、冷凍の有無にかかわらず、犬に与えてはいけない野菜は必ず覚えておく必要があります。

特に以下の野菜は中毒症状を引き起こす危険性が高く、絶対に与えてはいけません。

【危険】犬に絶対与えてはいけない野菜・植物

| 分類 | 具体的な食材名 | 中毒症状の概要 |

|---|---|---|

| ネギ類 | 玉ねぎ、長ネギ、ニラ、らっきょう、にんにく、エシャロット | 赤血球を破壊し、溶血性貧血を引き起こす。加熱しても毒性は消えない。 |

| その他 | アボカド、ぎんなん、生の豆類や芋類 | 嘔吐、下痢、呼吸困難など。 |

※上記以外にも有害な植物は多数存在します。迷った場合は与えないのが賢明です。

また、絶対的な禁止ではありませんが、与える際に注意が必要な野菜もあります。

与える際に注意が必要な野菜

市販の冷凍ミックスベジタブルには、犬に有害な玉ねぎが含まれていることがあるため、使用前には必ず原材料を一つひとつ確認する習慣をつけましょう。たとえ取り除いたとしても、成分が他の野菜に移っている可能性があるため、犬用に使うのは避けるのが無難です。

業務スーパーの冷凍野菜は犬にも安心?

コストパフォーマンスに優れた業務スーパーの冷凍食品は、家計の強い味方です。これらを犬の手作りご飯に活用できれば、食費を抑えつつ手間も省けて一石二鳥ですが、利用する際には注意が必要です。

結論から言うと、商品を選べば活用可能です。選ぶ際の最も重要なポイントは、添加物や塩、砂糖などで味付けがされていない「素材そのもの」の商品を選ぶことです。

例えば、以下のような商品は犬のご飯にも比較的使いやすいでしょう。

原材料表示の確認は必須!

特に「ミックスベジタブル」や「野菜ミックス」といった複数の食材が一緒になっている商品は注意が必要です。前述の通り、犬に有害な玉ねぎが混入している可能性があります。原材料表示を必ず確認し、「野菜(にんじん、コーン、グリンピース)」のように、含まれる食材が全て安全なものかチェックしてください。

業務スーパーの製品に限らず、市販の冷凍食品を犬に与える場合は、必ず人間の目で安全性を確認することが大前提です。「味付けされていないか」「犬に有害な食材は含まれていないか」という2点を徹底的にチェックすれば、便利な選択肢の一つとなり得ます。

犬の冷凍野菜を活用した手作りご飯レシピ

犬に人気の高い手作りご飯レシピを紹介

冷凍野菜やコンビニでも手に入る食材を使えば、忙しい日でも手軽に栄養満点のトッピングを作ることができます。ここでは、ペット栄養管理士が提案する、犬の食いつきも抜群の人気レシピを2つご紹介します。

① ごちそうグリーンデリ

ビタミンB群が豊富で、皮膚や被毛の健康維持、疲労回復に役立つレシピです。冷凍野菜なら下茹で不要で、解凍するだけで作れます。

| 材料 | 冷凍ブロッコリー 10g、冷凍いんげん 1本(約5g)、冷凍コーン 5g |

|---|---|

| 作り方 | 各冷凍野菜を解凍します。 ブロッコリーは小房に分け、いんげんは小口切り、コーンはみじん切りにします。 いつものドライフードの上にトッピングして完成です。 |

② オクラと納豆の和風サラダ

納豆菌とオクラの食物繊維が、腸内環境を整えるのを助けます。消化のしやすさを考慮する場合は、ひきわり納豆がおすすめです。

| 材料 | ひきわり納豆 15g、冷凍オクラ 5g、かつおぶし 少々 |

|---|---|

| 作り方 | 冷凍オクラを解凍し、細かく刻みます。 納豆とオクラを混ぜ合わせます。(納豆付属のタレやからしは使用しないでください) いつものドライフードにのせ、最後にかつおぶしを振りかけて完成です。 |

与える際の注意点

これらのレシピは健康な成犬を対象としています。アレルギーがある場合や持病で投薬中の場合は、必ずかかりつけの獣医師に相談の上で与えてください。また、トッピングをする際は、ドライフードの量を10%程度減らしてカロリーオーバーにならないよう調整しましょう。

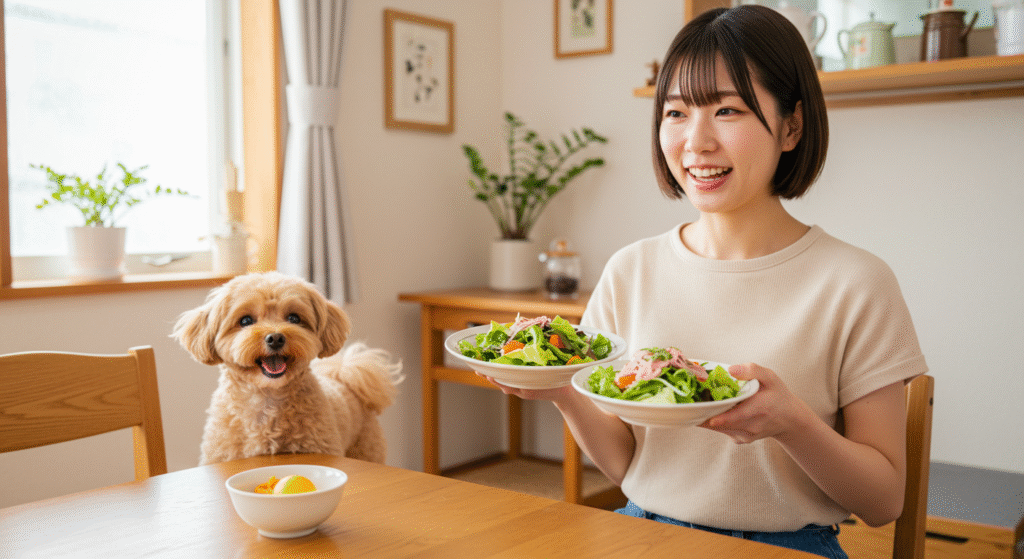

犬のダイエットに役立つ野菜レシピとは

愛犬の体重管理が必要なとき、食事の満足感を損なわずにカロリーをコントロールするのは難しい課題です。そんな時に役立つのが、低カロリーで食物繊維が豊富な野菜を使った「かさ増し」レシピです。

野菜で食事の総量を増やすことで、満腹感を得やすくなり、愛犬のストレスを軽減しながらダイエットを進めることができます。

ダイエットにおすすめの野菜

簡単ヘルシー!野菜スープ

特にダイエット中におすすめなのが、野菜スープです。水分も一緒に摂取できるため、便通の改善にもつながります。

- 材料:キャベツ、にんじん、きのこ類など、お好みの低カロリー野菜、ささみや鶏むね肉(少量)

- 作り方:

- 野菜と肉を細かく刻みます。

- 鍋に材料とたっぷりの水を入れ、野菜がクタクタになるまで煮込みます。

- 人肌程度に冷まし、いつものフードにかけたり、スープ単体で与えたりします。

冷凍のカット野菜や、ささみを茹でて冷凍しておいたものを使えば、調理時間はさらに短縮できます。味付けは一切不要です。野菜と肉から出る自然な旨味だけで、犬は喜んで食べてくれるでしょう。

ダイエット中は、食事全体のカロリー計算が重要になります。獣医師と相談しながら、適切な量を与えるように心がけてください。

犬の手作りご飯とささみの冷凍保存術

高タンパク・低脂肪のささみは、犬の手作りご飯で非常に人気の高い食材です。しかし、一度に使い切れずに余らせてしまうことも多いのではないでしょうか。ささみも野菜と同様、上手に冷凍保存することで、利便性が格段にアップします。

最もおすすめなのは、「茹でてから冷凍する」方法です。生のまま冷凍するよりも、解凍後のドリップ(旨味や栄養を含んだ水分)が少なく、調理の手間も省けます。

ささみの冷凍保存手順

- 茹でる:鍋にお湯を沸かし、ささみを入れて火が通るまで茹でます。このとき、茹で汁は捨てずに取っておきましょう。栄養と旨味が溶け出した美味しいスープになります。

- ほぐす:茹で上がったささみの粗熱を取り、手で細かくほぐします。フードプロセッサーでミンチ状にしても良いでしょう。

- 小分け冷凍:1食分ずつラップに平たく包むか、製氷皿に入れて冷凍します。平たくすることで急速に冷凍でき、解凍時間も短縮できます。

- 保存:完全に凍ったら、ジップロックなどの密閉袋に移し替えて冷凍庫で保存します。これにより、冷凍庫内の匂い移りを防ぎます。

茹で汁の活用法

ささみの茹で汁は、冷ましてから製氷皿で凍らせておくと「スープキューブ」として活用できます。ドライフードをふやかす時や、夏場の水分補給に便利です。ただし、アクは丁寧に取り除いてから使いましょう。

このようにストックしておけば、ご飯のトッピングやおやつとして、必要な時に必要な分だけ手軽に使えます。保存期間の目安は、野菜と同様に約1ヶ月です。この方法で、鶏むね肉やタラなどの白身魚も同様に保存できます。

老犬のための手作りご飯の作り置きのコツ

シニア期に入った犬は、若い頃に比べて咀嚼(そしゃく)能力や消化機能が低下してきます。そのため、老犬のための手作りご飯では、これまで以上に「食べやすさ」と「消化のしやすさ」を意識した工夫が大切になります。

作り置きをして冷凍保存する際も、いくつかのポイントを押さえることで、シニアの愛犬が喜ぶ食事を用意できます。

老犬用作り置きの3つのポイント

- 食材はより細かく、柔らかく:野菜や肉は、茹でた後にフードプロセッサーでペースト状にするか、包丁で細かくみじん切りにしましょう。消化器官への負担を軽減できます。

- 水分を多めに:飲み込む力が弱くなっていることもあるため、食材をペースト状にして水分(茹で汁やヤギミルクなど)を加え、ポタージュスープのように仕上げるのもおすすめです。水分補給にもつながります。

- 少量・多品目を意識:一度にたくさんの量を食べられなくなることもあるため、少量でも栄養価の高い食事を目指しましょう。様々な食材をミックスしたペーストを製氷皿で冷凍しておけば、少量ずつ色々な栄養を摂取させることができます。

また、腎臓の機能が気になるシニア期には、リンの摂取量に配慮が必要な場合もあります。ささみや卵、かぼちゃなどを活用し、獣医師の指導のもとで栄養バランスを管理することが重要です。

市販のペースト状の離乳食や、シニア犬用の粉ミルクなどを上手に取り入れるのも、調理の手間を減らしつつ栄養を補う賢い方法です。愛犬の体調や食べっぷりをよく観察しながら、その子に合った食事の形を見つけてあげましょう。

コメント