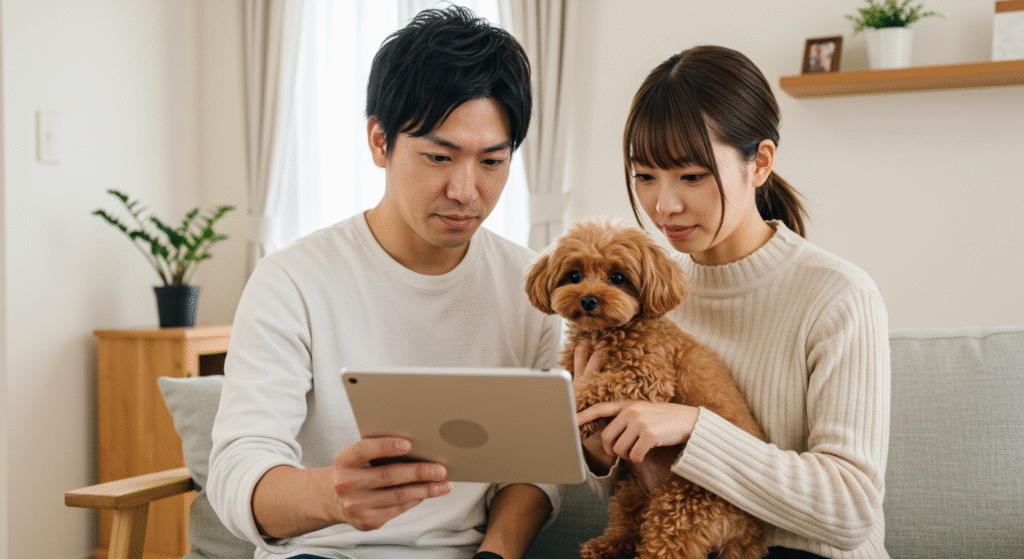

愛犬の外耳炎がなかなか治らないとき、インターネットで「犬 外耳炎 治らない 知恵袋」と検索し、情報を探す飼い主さんは多いのではないでしょうか。

そこには、うちの子もこれで治ったという体験談や、様々な治し方はあるのかといった情報が溢れています。

しかし、犬耳マラセチア治らない、犬の耳垢が詰まる、犬耳音がするなど、症状は同じように見えても、その根本的な原因は一頭一頭異なります。

特に、ペットショップから迎えたばかりの子犬の外耳炎や、体力の落ちた老犬の外耳炎では、対処法も変わってくるでしょう。

このまま今の病院に通っていて良いのか、不安になることもありますよね。

この記事では、そんな飼い主さんの疑問や不安に寄り添い、なぜ外耳炎が繰り返すのか、その原因と科学的根拠に基づいた対処法を専門的な視点から詳しく解説します。

犬の外耳炎が治らない?知恵袋の疑問を解説

外耳炎を繰り返してしまう根本的な原因

犬の外耳炎が何度も再発し、なかなか治らない最大の理由は、症状の根本にある「主因」が見過ごされているケースがほとんどだからです。

多くの動物病院では、耳が赤い、痒がっているといった症状に対して、点耳薬や洗浄といった対症療法が行われます。これは二次的に増えた細菌や酵母(マラセチア)を抑えるための処置であり、一時的には症状が改善します。しかし、外耳炎を引き起こす大元の原因、つまり「主因」が解決されていないため、薬をやめるとすぐに再発してしまうのです。

外耳炎の主な「主因」リスト

- アレルギー性疾患:犬アトピー性皮膚炎や食物アレルギーが最も多い原因です。

- 角化異常症:皮膚のターンオーバーが異常に早くなり、フケや皮脂が増える脂漏症など。

- 内分泌疾患:甲状腺機能低下症やクッシング症候群など、ホルモンの乱れ。

- 寄生虫:ミミヒゼンダニ(耳ダニ)の感染。

- 異物や腫瘍:耳道内に毛や植物の種が入り込んだり、ポリープや腫瘍ができたりしている。

このように、治らない外耳炎の背景には、単純な耳の問題だけではない、全身に関わる病気や体質が隠れていることが少なくありません。根本治療を目指すには、これらの主因を正確に特定し、適切に管理していくことが不可欠です。

犬の耳から音がするのは外耳炎のサイン?

愛犬の耳を優しく揉んだときに「キュッキュッ」や「グチュグチュ」といった、水っぽい音が聞こえる場合、それは外耳炎が進行している可能性が高いサインです。

この音の正体は、炎症によって耳道内に過剰に分泌された耳垢や滲出液、場合によっては二次感染によって生じた膿です。健康な犬の耳道は乾いており、このような音がすることはまずありません。音がするということは、耳道内が汚れや分泌物で満たされ、自浄作用がうまく機能していない証拠なのです。

「耳の音」を放置するリスク

耳から音がする状態は、犬にとって強い不快感や痛みを伴います。この状態を放置すると、炎症がさらに悪化し、慢性化するだけでなく、鼓膜を傷つけ、中耳炎や内耳炎といった、より深刻な病気に発展する危険性もあります。

頭を振る、耳を足で掻く、床にこすりつけるといった他の症状と合わせて、耳から音が聞こえたら、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。

犬の耳垢が詰まるのはなぜ?

犬の耳垢が耳道を塞ぐほど詰まってしまうのは、耳垢の過剰な産生と排出経路の障害という2つの問題が同時に起きているためです。

犬の耳には、耳垢を自然に外へ押し出す「自浄作用」が備わっています。しかし、外耳炎が慢性化すると、このシステムが破綻してしまうのです。

耳垢が過剰に作られる理由

前述の通り、アレルギーや脂漏症といった「主因」があると、皮膚の防御反応として耳垢の分泌が活発になります。特にマラセチアなどの酵母が増殖すると、ベタベタとした湿っぽい耳垢が大量に作られやすくなります。

排出経路が邪魔される理由

長引く炎症は、耳道の皮膚を分厚く硬くさせてしまいます。これを肥厚や狭窄(きょうさく)と呼び、耳の穴が物理的に狭くなってしまいます。狭くなった耳道では、たとえ正常な量の耳垢であっても詰まりやすくなるのです。

特に、フレンチ・ブルドッグやパグなどの短頭種は、もともと耳道が狭い構造をしているため、少しの炎症でも耳垢が詰まりやすい傾向にあります。定期的なチェックが重要ですね。

耳垢が完全に詰まってしまうと、点耳薬が奥まで届かなくなり、治療効果が著しく低下する原因にもなります。

繰り返す犬耳マラセチア治らない理由

「病院でマラセチアが原因と言われ、薬を使っているのに一向に治らない」という悩みは、外耳炎の治療で非常によく聞かれる話です。

その理由は、マラセチア自体は「原因」ではなく、あくまで「結果」として増えているに過ぎないからです。

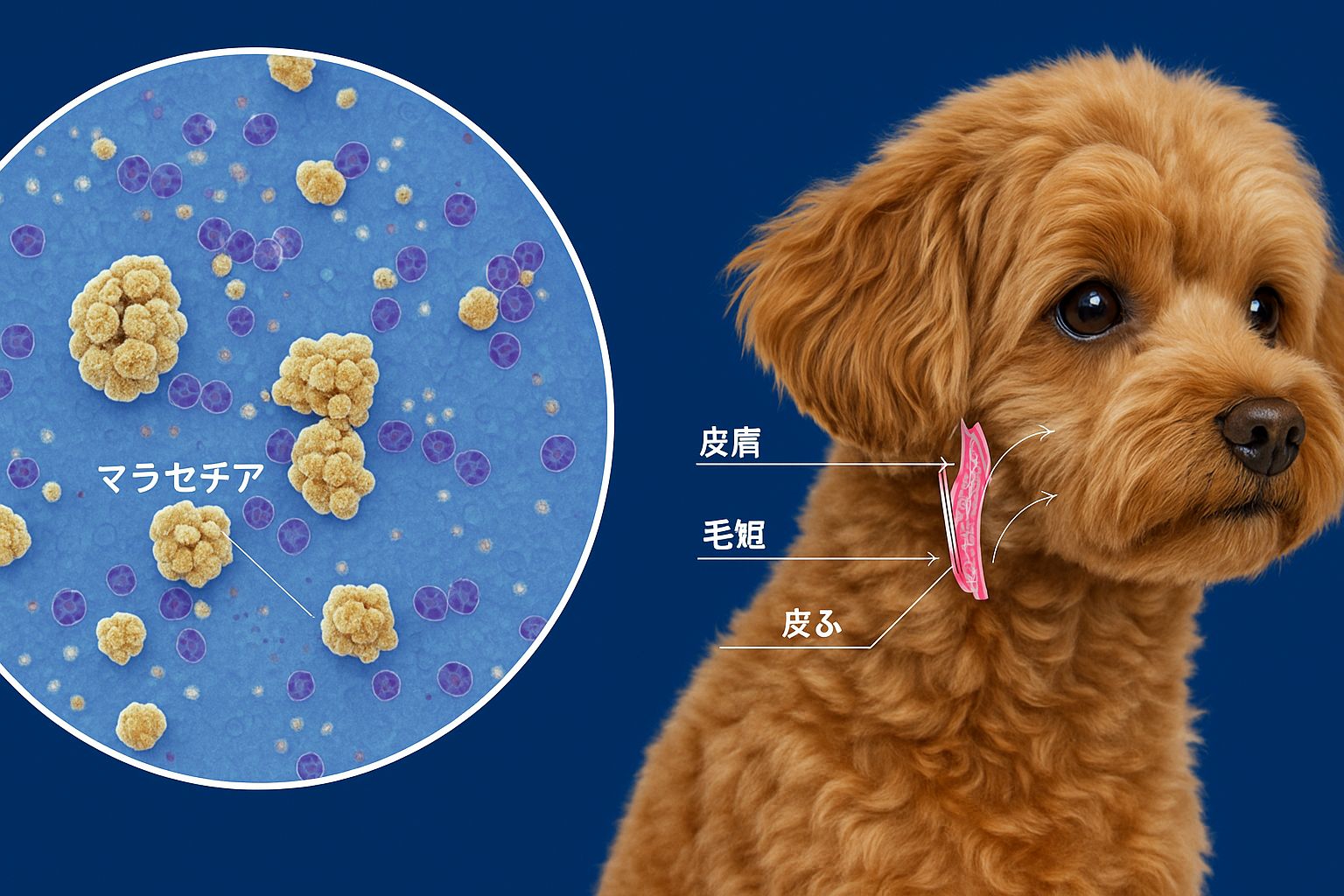

マラセチアは、健康な犬の皮膚や耳にも普通に存在する常在菌(カビの一種)です。普段は他の菌とバランスを保ち、悪さをすることはありません。しかし、アレルギーや皮脂の過剰分泌といった主因によって耳の中の環境が悪化し、高温多湿で皮脂が多い状態になると、それをエサにして爆発的に増殖します。これが、マラセチア性外耳炎の発症メカニズムです。

抗真菌薬の点耳薬や内服薬は、増えすぎたマラセチアを減らすのには有効です。しかし、マラセチアが増えやすい耳の環境、つまり「主因」がそのままであれば、薬をやめればすぐに再増殖してしまいます。これが、「マラセチアが治らない」と感じる本当の理由なのです。

マラセチアのコントロールには、殺菌だけでなく、その背景にある主因を特定し、耳の環境を正常に保つ治療を並行して行う必要があります。

ペットショップから来た子の外耳炎

ペットショップから迎えたばかりの子犬が、すぐに耳を痒がったり、耳垢が多かったりするケースは少なくありません。これには、子犬特有のいくつかの理由が考えられます。

| 考えられる原因 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 寄生虫の感染 | 特にミミヒゼンダニ(耳ダニ)の感染が考えられます。黒くて乾燥した、コーヒーかすのような大量の耳垢が特徴です。多くの動物がいる環境では感染のリスクが高まります。 |

| 未熟な免疫機能 | 子犬はまだ免疫システムが十分に発達していません。そのため、成犬なら問題にならないような常在菌のバランスの乱れや、わずかな刺激でも炎症を起こしやすい状態にあります。 |

| 環境の変化によるストレス | 母犬や兄弟と離れ、新しい環境に来たことによるストレスは、子犬の免疫力を低下させる一因となります。免疫力が落ちると、潜んでいたトラブルが表面化しやすくなります。 |

ペットショップやブリーダーから迎えたら、まずは症状の有無にかかわらず動物病院で健康診断を受け、耳の中の状態もしっかりチェックしてもらうことを強くお勧めします。早期発見・早期治療が、その後の慢性化を防ぐ鍵となります。

犬の外耳炎が治らない時の知恵袋以外の対処法

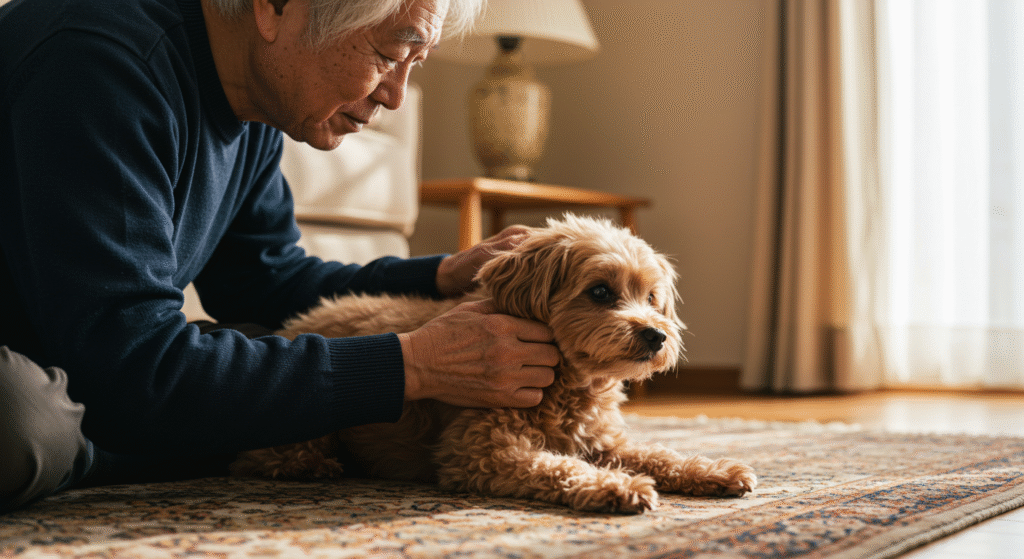

老犬の外耳炎で注意すべきこと

高齢になった愛犬の外耳炎が治りにくい場合、単なる加齢による免疫力の低下と片付けてしまうのは危険です。老犬の外耳炎の背景には、全身性の病気が隠れている可能性を常に考慮する必要があります。

注意すべき基礎疾患

- 内分泌疾患(ホルモンの病気)

甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などは、皮膚のバリア機能を低下させ、感染症にかかりやすくなるため、頑固な外耳炎の主因となることがあります。多飲多尿、食欲の変化、脱毛、元気消失といった耳以外の症状がないか注意深く観察してください。 - 腫瘍

耳道内にポリープや悪性腫瘍ができることで、耳道を塞ぎ、慢性的な炎症を引き起こすことがあります。内科的な治療に全く反応しない場合は、こうした可能性も探る必要があります。

老犬の場合、治療による体への負担も考慮しなければなりません。特に麻酔をかける処置や外科手術には慎重な判断が求められます。かかりつけの獣医師と、愛犬のQOL(生活の質)を第一に考えた治療方針をじっくりと相談することが大切です。

専門的な治療が受けられる病院の選び方

治らない外耳炎の治療で成果を出すには、正確な診断が不可欠です。そのためには、適切な設備を備えた動物病院を選ぶことが重要なポイントになります。

特に注目したいのがビデオオトスコープ(耳の内視鏡)の有無です。

従来の耳鏡(オトスコープ)は、獣医師が直接レンズを覗き込んで耳の奥を観察するもので、見える範囲や明るさに限界がありました。一方、ビデオオトスコープは、先端に高性能カメラが付いた細い管を耳道に挿入し、モニターに内部の様子を大きく鮮明に映し出します。

| ビデオオトスコープ | 従来の耳鏡 | |

|---|---|---|

| 観察能力 | モニターで拡大表示。鼓膜まで鮮明に確認可能。 | 直接覗くため視野が狭く、奥は見えにくい。 |

| 処置能力 | 鉗子や洗浄チューブを通す穴があり、画面を見ながら安全に異物除去や洗浄ができる。 | 観察が主目的。洗浄などは手探りになりがち。 |

| 記録能力 | 画像や動画として記録可能。治療前後の比較が容易。 | 記録はできない。 |

ビデオオトスコープがあれば、「なぜ治らないのか」の原因(鼓膜に刺さった毛、小さな腫瘍など)を発見できる可能性が格段に上がります。また、耳道を傷つけることなく、こびりついた耳垢を徹底的に洗浄できるため、治療効果も大きく向上するのです。

もし、今の治療で改善が見られない場合は、こうした設備を持つ病院へのセカンドオピニオンを検討する価値は十分にあります。

自宅でできる外耳炎の治し方はある?

結論から申し上げると、飼い主さんが自己判断のケアで外耳炎を「治す」ことは非常に困難であり、かえって症状を悪化させるリスクを伴います。

インターネット上には様々な自宅ケアの情報がありますが、特に以下の行為は避けるべきです。

危険な自己流ケア

自宅でのケアは、必ず動物病院で診断を受けた上で、獣医師の指導のもとに行う必要があります。

例えば、症状が落ち着いた後の再発予防として、週に1〜2回、処方された点耳薬を使用する「プロアクティブ療法」という考え方があります。これは、炎症が本格化する前にごく初期の段階で抑え込むための「治療」であり、自己判断で行う「お手入れ」とは全く異なります。自宅ケアの可否やその方法は、愛犬の耳の状態によって変わるため、必ず専門家のアドバイスに従ってください。

「治った」と思っても油断は禁物

外耳炎の治療を進め、耳の赤みや痒みが消え、愛犬が快適そうに過ごすようになると、多くの飼い主さんは「これでやっと治った!」と安心するでしょう。しかし、ここで治療をやめてしまうと、高確率で再発を繰り返してしまいます。

特にアレルギーなどの体質が主因である場合、それは完治したのではなく、症状が抑えられている寛解(かんかい)という状態に過ぎません。

外耳炎、特に慢性外耳炎は、一度なってしまうと「完全に元通りになることがない、進行性の病気」と捉えることが重要です。一度炎症を起こした耳は、構造的に変化してしまい、再発しやすい状態になっています。

治療の本当の目的は、「二度と再発しない状態」を目指すことではなく、炎症がない、あるいはごく軽度の状態を、いかに長くキープするかにあります。そうすることで、耳道が固く狭くなる「耳道狭窄」という、外科手術が必要になる最悪の状態を回避することができるのです。

症状が落ち着いていても、獣医師から指示された定期的な点耳や洗浄を続けることが、結果的に愛犬のQOL(生活の質)を高く保ち、将来的な大きな治療を避けることに繋がります。外耳炎とは、根気強く付き合っていく病気なのです。

コメント